Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Kardiologie

CME Punkte:

4

Gültig bis:

2026-07-07

Bearbeitungszeit:

90

🔒 Akutes Koronarsyndrom: Guidelines 2023. Ein Einblick in die ESC-Guidelines für das akute Koronarsyndrom 2023 aus der praktischen Perspektive der Anwendung

Die neuen ESC-Guidelines für akutes Koronarsyndrom von 2023 fokussieren auf eine schnelle Risikobewertung, den Einsatz moderner diagnostischer Werkzeuge und nicht invasive Bildgebung sowie eine individualisierte Behandlung.

CME Punkte:

2

Gültig bis:

2026-06-12

Bearbeitungszeit:

45

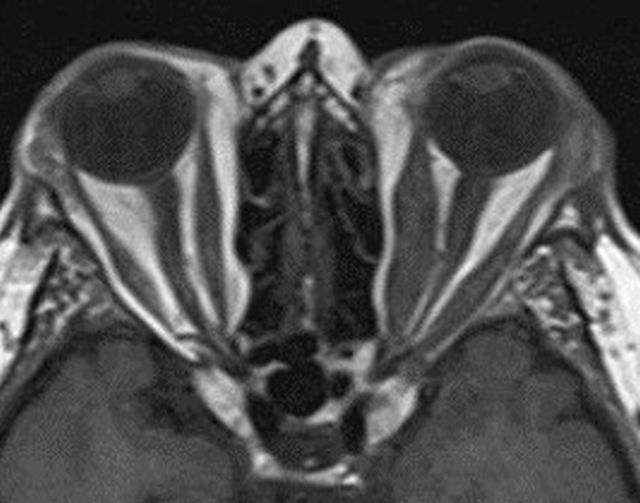

🔒 Neue Therapiekonzepte für die endokrine Orbitopathie

Für Patientinnen und Patienten mit endokriner Orbitopathie haben sich mit der Entwicklung neuer zielgerichteter Therapien, insbesondere der IGF1-Rezeptor-Blockade, die therapeutischen Möglichkeiten erheblich gebessert. Der Beitrag gibt einen Überblick zum aktuellen

Gynäkologie

CME Punkte:

2

Gültig bis:

2026-06-12

Bearbeitungszeit:

45

🔒 Weibliche Genitalverstümmelung – ein Thema in Deutschland?

Dieser Beitrag beleuchtet die Situation von Frauen in Deutschland, die von Genitalverstümmelung/-beschneidung (FGM) betroffen sind. Ihre Anzahl wird auf 104.000 geschätzt und hat sich in den letzten zehn Jahren verdreifacht.

Pädiatrie

CME Punkte:

4

Gültig bis:

2026-06-10

Bearbeitungszeit:

90

🔒 Medikamentensicherheit: Wie vermeide ich eine Katastrophe beim Kindernotfall?

Medikamentenfehler kommen bei Kindern regelhaft vor. Ein Medikamentenfehler bei der Notfallversorgung kann dazu führen, dass die Chancen für das Überleben eines Kindes drastisch sinken. Im Fall eines 10er-Potenzfehlers, zum Beispiel mit Adrenalin, kann er sogar tödlich sein.

Allgemeinmedizin

CME Punkte:

2

Gültig bis:

2026-06-01

Bearbeitungszeit:

45

🔒 Psychopharmaka sicher absetzen

Absetzen von Antidepressiva und Antipsychotika

Urologie

CME Punkte:

2

Gültig bis:

2026-05-23

Bearbeitungszeit:

45

🔒 Update Testosterontherapie – Sicherheit und Effektivität

Testosteron ist ein essenzielles Hormon zur Aufrechterhaltung körperlicher Funktionen und des psychischen Wohlbefindens des Mannes, unabhängig vom Lebensalter. Der männliche Hypogonadismus beschreibt einen klinisch relevanten Testosteronmangel, der primär (testikulär), sekundär

Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Kardiologie

CME Punkte:

2

Gültig bis:

2026-05-22

Bearbeitungszeit:

45

🔒 Therapie-Update bei Adipositas

Weltweit nehmen die Inzidenz und Prävalenz der Adipositas seit Jahren deutlich zu. Hierdurch werden die Gesundheitssysteme der einzelnen Länder belastet, da Adipositas häufig zu chronischen Begleiterkrankungen wie kardiovaskulären Erkrankungen, Diabetes mellitus Typ 2, Fettlebererkrankung, Krebs, Gelenkerkrankungen, obstruktive Schlaf-Apnoe und anderen Erkrankungen führt. An Adipositas Erkrankte sind oft stigmatisiert. In der Versorgung erhalten Adipöse nur zu einem kleinen Teil eine adäquate und dauerhaft effektive Behandlung. Dieser Artikel stellt die nicht operativen Behandlungsmöglichkeiten im Rahmen der Empfehlungen der neuen S3-Leitlinie der Deutschen Adipositasgesellschaft vor.

Onkologie

CME Punkte:

4

Gültig bis:

2026-05-19

Bearbeitungszeit:

90

🔒 Kurze präoperative endokrine Therapien – was bringt das? Die endokrine Induktionstherapie beim HR+ Mammakarzinom

Die Frage, ob bei Patientinnen und Patienten mit HR+, HER2- frühem Brustkrebs eine Chemotherapie gefolgt von einer endokrinen Therapie (ET) oder eine ET allein notwendig ist, ist in der klinischen

Gynäkologie, Pädiatrie

CME Punkte:

4

Gültig bis:

2026-04-28

Bearbeitungszeit:

90

🔒 Anomalien der Ausflusstrakte. Pränatale Diagnostik angeborener Herzfehler

Es werden die häufigsten Anomalien der Ausflusstrakte und deren sonografische Befunde beschrieben.

Allgemeinmedizin

CME Punkte:

2

Gültig bis:

2026-05-02

Bearbeitungszeit:

90

🔒 Integrative Onkologie

Optimierte Versorgung während und nach einer Krebserkrankung Vier von fünf Krebsüberlebenden leiden noch Jahre nach der Therapie an den Folgen der Erkrankung und der Behandlung. Auch Patienten, die sich gegenwärtig